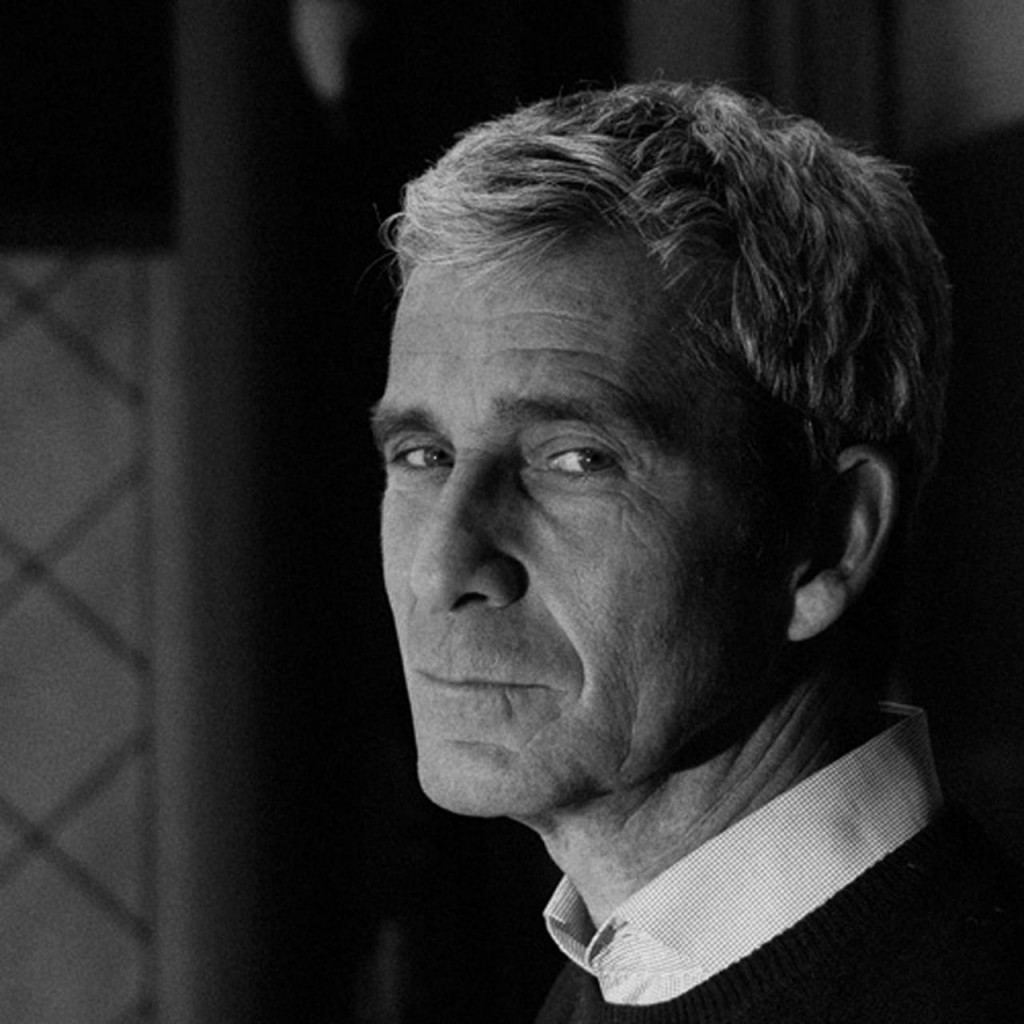

Davide Steccanella gode di un doppio, prezioso punto di vista: da sei mesi è l’avvocato di Cesare Battisti, a cui sta cercando di far scontare una pena coerente con la Costituzione sia nell’entità che nei modi; da un’altra prospettiva, che ‘allena da anni’, è uno dei massimi storici degli anni del terrorismo italiano e non solo, autore di testi fondamentali come ‘Gli anni della lotta armata: cronologia di una rivoluzione mancata’. Per la prima volta da quando affianca Battisti, catturato in Bolivia a gennaio dopo 37 anni di latitanza e in carcere per scontare due ergastoli relativi a 4 omidici, Steccanella si concede in un’intervista a tutto campo.

Cosa significa per te, che ha studiato anche da storico quel periodo pur non avendolo mai vissuto direttamente, difendere Cesare Battisti?

Avrei preferito continuare a occuparmene da storico, sicuramente non avrei mai pensato da avvocato di scrivere un’istanza su fatti commessi nel 1979. All’inizio è stato difficile, però nel momento in cui una persona in stato di detenzione mi nomina come avvocato non posso che fare solo l’avvocato e dimenticare di essere uno storico. Da quell’istante, considero il mio cliente una persona che ha necessità di una difesa tecnica e quello è il mio approccio, anche se è senz’altro singolare fare diventare cronaca giudiziaria quella che è invece è storia. La situazione di Battisti è molto particolare perché qui non soltanto si parla di fatti commessi 40 anni fa ma lui è una persona che è andata via dall’Italia 40 anni fa, nel 1979 quando, dopo due anni di galera, è stato fatto evadere da altri, è andato all’estero e non ha più fatto rientro nel nostro Paese. Ora, chiunque abbia potuto vivere in Italia negli ultimi 40 anni sa che questo è un Paese completamente diverso. C’è questo duplice problema: sono vecchi i fatti ed è vecchissimo questo rapporto con lo Stato che in questo momento sta eseguendo nei suoi confronti una pena. C’è anche una difficoltà di comunicazione: Battisti è una persona abituata a parlare da anni altre lingue. Insomma, è tutto molto singolare rispetto alle precedenti mie esperienze professionali.

Prima di tornare in Italia, Battisti a un certo punto dice di essere andato dalla Francia al Brasile grazie ai servizi segreti francesi. Poi non ha mai più smentito questa storia. E’ davvero andata così e, nel caso, cos’ha ricevuto in cambio dai servizi?

Io parlo delle cose che so e questo non lo so, il mio cliente non mi ha mai riferito modalità di questo tipo. In quegli anni sono state molte le persone che si sono sottratte alle sanzioni riparando all’estero. Non era così inusuale che un soggetto riuscisse ad andare all’estero senza bisogno dei servizi segreti. Parliamo di una persona che è da 40 anni all’estero e che di dichiarazioni ne ha fatte tante, ogni volta determinate dalla situazioni in cui si trovava. Per questo, preferisco adeguarmi a quello che mi ha detto di persona e su questo aspetto non ho avuto nessuna conferma. Da quello che ho capito io, mi pare assolutamente compatibile la sua versione. Ai tempi anche prendere gli aerei non era così complicato come oggi, è pieno di casi, non sarebbe né il primo né l’ultimo ad averlo fatto in quegli anni, non è necessario che ci sia dietro chissà quale protezione francese.

Battisti ha ammesso di avere avuto un ruolo materiale o come mandante in quattro morti: quella del maresciallo degli agenti di custodia del carcere di Udine Antonio Santoro, del gioielliere Pierluigi Torregiani, del commerciante Lino Sabbadin e del poliziotto Andrea Campagna. La decisione di ammettere gli addebiti dopo averli negati per anni è una decisione che ha preso lui oppure tu, come legale, gliel’ha suggerita?

Mai nella vita ho preso una decisione per conto dei miei clienti, soprattutto se è di questa delicatezza e di questa importanza. E’ una scelta che ha fatto lui e io gli ho creato i mezzi tecnici per portarla avanti. In quel momento ho ritenuto, quello sì, di scegliere l’interlocutore che mi sembrava più adatto e istituzionale, cioè il procuratore dell’antiterrorismo di Milano, Alberto Nobili, che, tra l’altro, è un magistrato che stimo tantissimo e di cui mi fido ciecamente. La decisone è stata sicuramente sua ma tenete conto che sono state scritte un po’ di inesattezze su questo fatto, nel senso che Battisti non ha mai negato di fare parte dei Pac che erano una delle tantissime formazioni armate di quegli anni. Lui non ha mai detto ‘Io non ho fatto la lotta armata’. Se il discorso è relativo ai singoli episodi, il negarli ha un senso di fronte alle autorità che deve riceverli. Battisti non ha mai partecipato ai processi in Italia, era in contumacia e la prima volta che ha trovato un magistrato, cioè dopo il rientro nel nostro Paese, ha fatto quella dichiarazione. Eventuali dichiarazioni fatte ai media all’estero in precedenza vanno prese con le molle. Non è corretto dire che ha cambiato idea, ha sostanzialmente sempre ammesso la sua situazione storica e politica sulla quale ha anche scritto dei libri. A Nobili ha detto che le sentenze corrispondono al vero perché insieme a tanti altri è stato un militante dei Pac. Teniamo presente che i Pac non erano le Br, ma un gruppo ristretto. Se fai parte dei Pac, le azioni sono quelle e pensare che fai parte dei Pac senza partecipare a quelle azioni poteva sembrare contraddittorio. In Francia o in Brasile potevano crederci, non conoscendo la storia di questo Paese, nessuno in Italia poteva immaginarlo.

Nell’interrogatorio davanti a Nobili, Battisti ammette di avere ucciso, sparandogli, il poliziotto Andrea Campagna “su indicazione data dal collettivo di Zona Sud in quanto Campagna era stato ritenuto uno dei principali responsabili di una retata ai danni dei compagni del collettivo Barona che erano poi stati torturati in caserma”. Come si lega quell’episodio alla vicenda di Battisti?

Quello è un fatto provato, ormai storico, anche se l’inchiesta venne archiviata, e riguarda tutti i militanti del collettivo Barona che furono sottoposti a tortura in caserma. Si sanno anche i nomi. C’entra fino a un certo punto con Battisti. Certamente fu un episodio orrendo, che però in realtà aveva riguardato una serie di persone che non c’entravano nulla coi Pac. Ho trovato onesto da parte di Battisti non strumentalizzare per se stesso quell’episodio che effettivamente non aveva nessuna attinenza. Questa è una brutta pagina di quella storia che ho anche riportato in un libro, facendo parlare i protagonisti. Il problema di quella storia è che non si è trattato di una serie di episodi giuridicamente delittuosi ma si è inserita in un gigantesco conflitto sociale che ha coinvolto il nostro Paese per più di 15 anni. Per durare più di 15 anni in uno Stato capitalista, che non sono le montagne della Sierra Nevada, evidentemente era una situazione storica molto particolare al cui interno si colloca la microesperienza di Battisti e di migliaia di altre persone. Che lo Stato in qualche modo abbia reagito andando oltre i mezzi consentiti è abbastanza normale, cioè tu dichiari guerra e l’attaccato risponde. Battisti è stato un combattente di quel periodo e trovo anche che sia abbastanza coerente che non faccia il ‘piangina’ rimproverando lo Stato. Aveva messo in conto che lo Stato reagisse in quel modo. Cioè lui non è un democratico, non puoi chiedere a Battisti di utilizzare lo sdegno democratico perché sarebbe anche contraddittorio. Battisti è l’ultimo a sorprendersi che la polizia torturasse i militanti arrestati. Non toccava a lui parlane, ma allo Stato ammettere.

Lo Stato italiano continua a cercare i latitanti all’estero, com’era Battisti. Alcuni protagonisti di quegli anni e diversi intellettuali ritengono che lo Stato dovrebbe non limitarsi a ridurre quelli commessi all’epoca come dei fatti criminali ma anche espressione di un conflitto sociale. E’ possibile che prima o poi accada?

C’è stato un conflitto di classe che si è inserito perfettamente in quel ventennio molto particolare di un secolo molto particolare, con guerriglie sparse in tutto il mondo. Questo lo Stato non lo vuole ammettere ma ai tempi del sequestro Moro sarebbe stata sufficiente una dichiarazione che c’era un conflitto sociale in corso per salvare la vita del politico. Lo Stato decise di non farlo allora ed è ovvio che non lo fa 40 anni dopo, ma così si continuerà a raccontare una storia monca che non fa capire né com’è nata né com’è finita, con ciò lasciandola sospesa. Tu puoi raccontare la storia solo se la definisci, se no resta lì e queste sono delle protuberanze che assomigliano a una forma di vendetta tardiva. Io sono contrario anche a recuperare i criminali nazisti, c’è poco di giuridico e tanto di vendetta, oltre al discorso della propaganda politica. Sapere che un ministro, Matteo Salvini, dice che un detenuto deve marcire in galera mi fa orrore e in questo do’ atto alla Corte d’assise d’appello di Milano, che si è occupata del caso, di avere ristabilito i giusti termini giuridici. La storia di un Paese non doveva essere delegata alla magistratura che non ha il compito di risolvere un conflitto sociale. Battisti non ha inventato la lotta armata ma faceva parte di altri 6mila cittadini condannati per lotta armata. Ho trovato ripristinato il principio secondo cui nessuno deve marcire in galera proprio nell’ordinanza che ha respinto la mia istanza di commutare in 30 anni la pena dell’ergastolo (nel provvedimento, i giudici hanno stabilito che Battisti “potrà godere dei benefici penitenziari, in virtù di un trattamento che è diretta attuazione del canone costituzionale della funzione rieducativa della pena”, ndr). In quell’ordinanza, il percorso penitenziario arrivato dalle leggi degli anni ’70 ha trovato un senso anche perché se lo Stato si limita a essere una retina che raccoglie tutti i ruderi di una guerra finita ci fa brutta figura lui. Uno Stato forte chiude i conti col passato. C’è stato bisogno di una mia istanza per ottenere il riconoscimento del ‘presofferto’, cioé i quasi 8 anni di carcere che Battisti aveva già scontato. I media hanno fatto passare il concetto che abbiamo chiesto uno sconto di pena, ma non è così. Io mi sono limitato a osservare che una parte di galera l’aveva già fatta.

Come hai trovato Battisti dal punto di vista umano?

L’ho visto per la prima volta nel carcere di massima sicurezza, è una persona di 65 anni che ha tutta una storia particolare, completamente diversa da dalla mia, per cui all’inizio è stato un po’ difficile. Quello che posso dire è che mi pare una persona sincera. Il mito che era stato costruito non mi sembra corrispondere per niente alla persona fisica e reale che in questi mesi sto conoscendo,. Sicuramente la mia impressione è migliore di quella che la stampa aveva trasmesso.

Tu sostieni che Battisti non sia stato espulso ma estradato, e per questo gli vada applicata la pena massima dei 30 anni di carcere perché in Brasile non è previsto l’ergastolo, a differenza che in Bolivia. Perché ne sei convinto?

In tutti gli atti pubblici della Digos non si parla mai di una procedura di espulsione, Battisti sempre viene definito come estradato e, come tale, va trattato secondo quanto stabilito dal trattato tra Brasile e Italia del 2017. A mio parere l’Italia non può fare questa figuraccia di non rispettare l’accordo col Brasile. Non capisco le levate di scudi alla mia richiesta di commutare la pena dal carcere a vita a 30 anni su un uomo di 65 anni. Chiunque dotato di un minimo di buon senso capisce che trasformare in 30 anni la pena su una persona di questa età è di assoluta irrilevanza. Allora mi chiedo: perché tutto questo accanimento su cose che non hanno un rilievo effettivo? Significa che lo Stato va oltre, che in qualche modo vuole fargliela pagare un po’ di più e questo è sbagliato. Prendo però atto che, in questi sei mesi, gli unici soggetti coi quali ho potuto interloquire rimanendo nell’ambito del diritto sono stati i magistrati e la poliziotta Cristina Villa (tra le principali artefici della cattura in Bolivia, ndr). Meno male che mi hanno consentito di fare il mio mestiere. Battisti ha fatto parte di una storia dolorosa, anche in questo Palazzo di Giustizia (di Milano, ndr) vediamo tutta una serie di targhe che ci ricordano le persone che sono morte in quegli anni, ma ricordiamoci che sono morte tantissime persone anche dall’altra parte e non vengono mai ricordate. Lo dicono i numeri che è stata una guerra.

A luglio scadono i sei mesi di isolamento. Cosa succederà dopo?

Battisti è stato rinchiuso nel carcere di Oristano dove non ci sono altri detenuti qualificati come lui, cioé As2 (Alta sicurezza livello 2, ndr). Questo significa che quando scadrà la pena dell’isolamento lui continuerà a scontare in maniera illegittima l’isolamento se non verrà trasferito in una carcere dove potrà stare con altri. Che uno Stato pretenda di eseguire una pena è legittimo ma questa non deve trasformarsi in una tortura. L’isolamento è una pena ulteriore che non può andare un giorno oltre la pena comminata. Se non lo spostano da lì è invece destinato a prolungare una pena a quel punto illegale. Lui deve scontare il dovuto ma non vedo perché debba essere sottoposto a un trattamento diverso rispetto agli altri detenuti. Proverò a rivolgermi al Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria) per farlo trasferire in un altro carcere ed evitargli l’isolamento oltre la pena. Bisogna trovare un carcere dove ci sono altri As2. Battisti sta scontando una pena per una storia alla quale hanno partecipato tantissimi in questo Paese, non ha inventato niente, è figlio di un’epoca. Il mio obbiettivo è che non muoia in carcere perché quando ho scelto di fare l’avvocato l’ho fatto per un Paese dove ero convinto e lo sono tuttora che i detenuti non debbano marcire in galera. In Italia manteniamo in vigore la pena dell’ergastolo che quasi tutti gli altri Stati a cui l’Italia si sente superiore per civiltà, ritengono superata. Nell’accordo su Battisti, l’allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando scriveva in tre pagine, quasi scusandosi col Brasile, di avere ancora l’ergastolo e sembrava di percepire l’imbarazzo per questo. Due anni dopo sentire l’attuale Ministro che la rivendica e si augura che un detenuto marcisca in galera lo trovo inquietante non per me bensì per tutto il sistema, in primis per gli stessi operatori del diritto, avvocati e magistrati: perché allora che ci stiamo a fare? Per marcire in galera non c’è bisogno di noi.

(frank cimini e manuela d’alessandro)